外国语学院参加主办“格丽克与诺贝尔文学奖”沙龙活动

11月22日上午9时,“四方·艺文学术沙龙”之一——“露易丝·格丽克与诺贝尔文学奖”(Four-Party Yiwen Academic Salon <1> — Louise Glück and the Nobel Prize for Literature)在四川师范大学狮子山校区综合实验楼701演播厅隆重进行。这场学术沙龙由四川师范大学外语学院、四川师范大学文学院、四川师范大学人文社科处、成都市武侯区作家协会联合主办,四川师范大学全球治理与区域国别研究院协办。应邀担任沙龙主讲的专家有中国当代著名诗人、西南交通大学人文学院教授、博士研究生导师柏桦,四川大学文学与新闻学院教授、博士研究生导师邱晓林,四川大学文学与新闻学院副教授、比较文学与世界文学教研室主任卢迎伏,四川师范大学文学院教授、成都市武侯区作家协会常务副主席兼秘书长张叉,四川师范大学外国语学院副教授、副院长佘振华。出席沙龙的有四川师范大学外国语学院、文学院等教学、科研单位160余名教师、博士研究生、硕士研究生与本科生。张叉教授担任本次活动主持。

首先,四川师范大学人文社科处处长陈佑松教授致辞。他在对沙龙主讲专家作了简要介绍和表示热情欢迎之后,阐明了这次沙龙举办的目的、意义与设想。

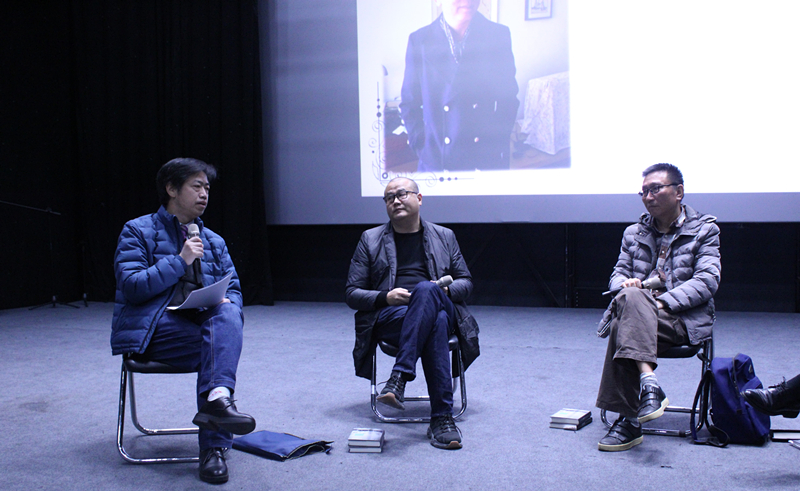

接着,张叉教授主持沙龙。五位专家紧紧围绕“露易丝·格丽克与诺贝尔文学奖”展开讨论,分别探讨了十二个话题:格丽克是以诗歌获得诺贝尔文学奖的,我们怎样看待诗歌这种文学体裁在诺贝尔文学奖中的地位?格丽克是以女性作家的身份获得诺贝尔文学奖的,我们怎样看待女性作家在诺贝尔文学奖中的地位?格丽克获得诺贝尔文学奖引发了不少争议,很多人攻击她是“悍妇”、“狂傲”、“难以相处”、“明显地不讨人喜欢”,我们怎样看待这样的指责?有评论家认为,露易丝·伊丽莎白·格丽克是艾米莉·伊丽莎白·狄金森(Emily Elizabeth Dickinson 1830-1886)、伊丽莎白•毕肖普(Elizabeth Bishop,1911—1979)之后最伟大的美国女诗人,这样的定位准确吗?有评论家认为,从诗歌谱系来看,格丽克亲近艾米莉·狄金森、玛丽安·摩尔(Marianne Moore,1887—1972)、伊丽莎白•毕肖普、卡图卢斯(Catullus),回到古典,则可以追溯到古希腊抒情女诗人萨福(Sappho,约前630/612-约前592/560),这样的判断有道理吗?怎样评价格丽克诗歌的题材?怎样评价格丽克诗歌的语言?怎样评价格丽克诗歌的内涵?格丽克诗歌的主要特征是什么?格丽克在诗歌中大量地运用圣经故事和古希腊罗马神话,我们怎样评价这个创作手法?格丽克是以美国作家的身份获得诺贝尔文学奖的,我们怎样看待诺贝尔文学奖多花落欧美的现象?诺贝尔文学奖评定委员会在2019年的声明中强调,会更致力于全球化,在不远的将来,除了莫言之外,是否会有其他中国作家登上诺贝尔奖获奖名单?各位专家就这些话题引经据典,娓娓而谈,既有理论阐述,又有实例剖析,从古说到今,从中谈到外,视野宽广,予人启迪,台下的老师和学生不时露出会心一笑。

论及格丽克诗歌艺术风格时,四川师范大学外国语学院2020级英语学科教学专业的硕士研究生刘丹应邀现场即兴朗诵了格丽克的英语原文诗作《独居》(“Solitude”),抑扬顿挫,大有感染力。在论及中国诗词的音乐美的时候,四川师范大学文学院2020美学专业硕士研究生周乾坤应邀用浙江温州话朗诵了李清照的词作《声声慢·寻寻觅觅》,方言里腔,颇有韵味。这些学生在专家中间的穿插,使沙龙更加活跃起来了。

在沙龙最后阶段,台下的老师和学生同专家积极互动,气氛十分热烈。四川师范大学文学院2019级汉语言文学专业本科学生陈虹霏提问:“第三世界的民族作家是很出色的,我们接触的很少,因为有些作品一出来也因为政治、种族等原因消失痕迹了,我们什么时候才能用一种包容开放心态去接受这些作品,这种不被接受的现象会不会是永恒现象呢?”卢迎伏副教授回应说:“我们知道,‘比较文学与世界文学’后面的词,就是‘世界文学’,之所以是‘世界文学’,从歌德到马克思等就一直在呼唤这种世界文学、普遍人性,包括钱钟书讲东海西海等,表明一直在呼唤。像拉什迪的《撒旦诗篇》,其实除了在伊斯兰世界,其他地方接受度还是很高,包括英国给他们提供难民庇护。通过这个问题我想到,对于边缘题材,我们应该怎样评价它的价值,是否是我们没有看到过它的题材,它的价值就一定高吗?对于到底如何判断作品的文学性及价值,因为大家的评断标准可能都不同,因此这也是我比较困惑的。”四川师范大学外国语学院翻译专业英语笔译方向2020级硕士研究生孙圳提问:“现在的人擅用古诗来谱曲,我觉得还是能体会到一种音乐性和韵律美,我认为这是一种文化传承,也是再创造,不知各位老师如何看待?”邱晓林教授回应说:“我认同你的感受,不是说我们无法用唐音朗诵唐诗,就不能体会它的美。事实上,我们就是按照我们现在这个方式读唐诗或宋词,它也仍旧很美,我们对它仍怀有热爱。对这个问题,不必规行矩步,可以持开放态度。” 四川师范大学文学院2019级艺术学理论专业的硕士研究生谭楚雯提问:“我们在进行文学批评的时候,如何平衡作家经历与作品之间关系?”邱晓林解答说:“其实,在看作品的时候只关注作品则可,因为作品就是作家最好的精神传记。但是我们实际在读的过程中往往喜欢带入作家的时代背景与个人经历,所以我个人持开放态度,这两种行为都可以。”

近三个小时的沙龙在不知不觉中就过去了。四川师范大学狮子山校区综合实验楼701演播厅只有160余个座椅,而在微信群中报名参加这次沙龙的多达200多人,由于座位紧张,所以一部分老师和学生未能进入现场参与活动。应部分老师和学生之请,沙龙结束后,沙龙工作组的同学把沙龙照片和现场录音分享到微信群,进一步扩大了沙龙的影响。“四方·艺文学术沙龙”之一——“露易丝·格丽克与诺贝尔文学奖”学术沙龙圆满结束。

编辑:学院研究生办公室 ▏撰稿:刘雪莹

第11届中美诗歌诗学国际学术研讨会在我校举办

外国语学院 21天前 258

四川师范大学外国语学院 “一精三会”外语+复合型人才培养

外国语学院 1月前 509

四川师范大学外国语学院法语专业简介

外国语学院 1月前 212

四川师范大学外国语学院日语专业简介

外国语学院 23天前 332

四川师范大学外国语学院俄语专业简介

外国语学院 29天前 222

三峡大学外国语学院到我院调研交流

外国语学院 2天前 36

外国语学院举行世运会志愿者培训会

外国语学院 5天前 56

外国语学院隆重举行2025届学生毕业典礼

外国语学院 24天前 411

四川师范大学2025年本科招生信息

外国语学院 29天前 1139

外国语学院召开2025年上半年全面从严治党工作会

外国语学院 1月前 248